(ALGURES NO TEMPO ENTRE O FIM DA PANDEMIA E AGORA)

O trabalho de Salomé Lamas é uma imersão profunda nas complexidades do real e da sua manipulação, explorando uma fluidez entre documentário, ficção e instalação. Com uma abordagem que privilegia a experimentação e o questionamento das convenções narrativas, Salomé cria um cinema que não procura fornecer respostas, mas sim levar o espetador a refletir sobre a verdade, a política e a experiência humana. Em entrevista, Salomé compartilhou a sua visão sobre a construção de projetos, na tensão entre o real e o simbólico, e o papel do realizador e artista como agente de reflexão no mundo contemporâneo.

Salomé reafirma, ao longo da conversa, que o seu trabalho não procura simplesmente capturar a realidade, mas desafiá-la e questioná-la de formas inovadoras. A constante busca por zonas de fricção, a exploração de novas linguagens e a reflexão sobre o papel da arte no mundo atual são temas centrais na sua obra.

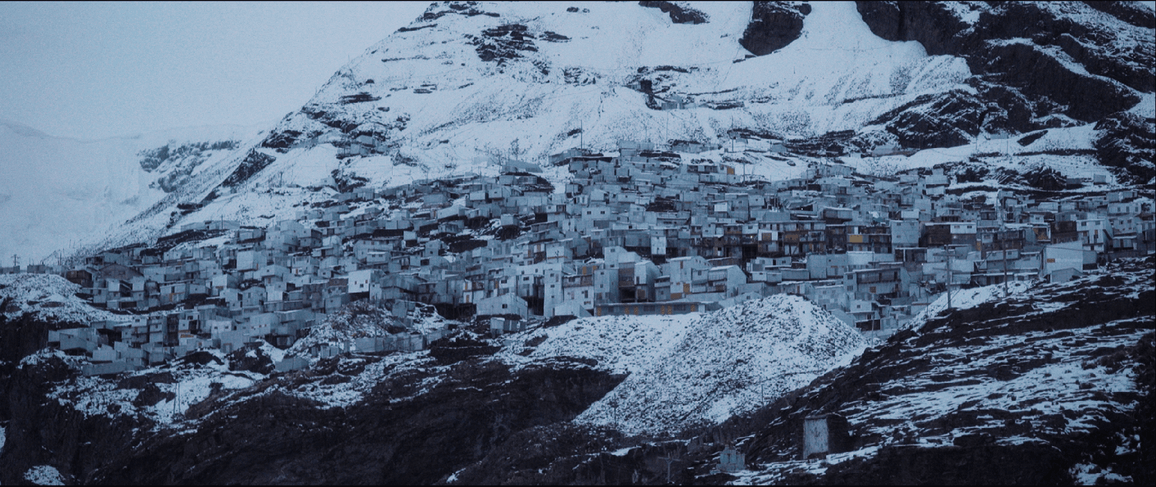

Salomé Lamas, El Dorado XXI, 2015-2016, still. Cortesia da artista e dos produtores.

Sara Magno: Produziste mais de trinta projetos, que foram instalados e exibidos internacionalmente, tanto em auditórios de cinema como em galerias de arte contemporânea e museus, e o teu trabalho tem sido contextualizado na cultura visual, nos estudos artísticos e nos estudos cinematográficos com resultados que vão desde filmes, a instalações e publicações. Como lidas com essa fluidez entre linguagens e formatos?

Salomé Lamas: Tenho uma formação mista em cinema e artes visuais. Vejo a fluidez como algo natural, na verdade, como o único caminho coerente. Isto é distinto de quem domina uma disciplina. Aqui cada projeto exige uma abordagem que lhe é particular, e as questões materiais vão surgindo conforme as necessidades do trabalho. Os projetos surgem invariavelmente de um questionamento. Se quiseres da ideia do espanto, do desejo. Alimentam-se de mim, do mundo que habitamos, do mistério da existência. Existe aqui algo de espiritual que quero preservar e que se alinha com a ideia de coerência que contaminará mais tarde os princípios éticos com que opero. Como se tivesse perdido algo, que não conseguisse precisar ao certo. Questiono ainda o interesse daquilo que é procurado e o seu eventual reconhecimento. Acima de tudo, um desajuste, que não é estranho à ideia de separação.1

É importante ver que a imagem em movimento é central a diversos níveis. O trabalho artístico tem formas de criar pensamentos novos que não são os nossos, mas nas imagens em movimento a morte é uma constante e isso interessa-me. A manipulação do tempo e da ordem temporal, ajudam a perspetivar as definições antropocêntricas da morte, no conteúdo consciente e inconsciente que projetamos, na condição técnica que permite que nos relacionemos com as propriedades metafísicas do tempo.

Recentemente, estive a inventariar trabalho, e o processo de reconhecimento é analítico. Existem questões sistémicas que devem ser observadas. No fundo tento compreender os moldes ambientais de desenvolvimento dos projetos em relação ao seu motor inicial. A prática comporta diversas dimensões colaborativas no que respeita a projetos iniciados por terceiros, mas não só, onde são visíveis os impactos desta intervenção, seja ao nível da gestão de projeto, calendário, valor de produção, públicos e distribuição. São equilíbrios sensíveis.

Quero preservar um espaço de liberdade que pode ser tanto um retiro da agitação do mundo como a periferia afastada pelo domínio do mercado. Escolher a margem é colapsar a vida doméstica e profissional na incerteza. Não defendo a autonomia como uma característica das práticas culturais, mas sim como uma forma de resistência à ideologia capitalista. Sou desta forma crítica das políticas culturais que anunciam práticas emancipatórias e democráticas, posicionando a autonomia não como isolamento, mas como um quadro para o envolvimento crítico com as estruturas sociais, preservando simultaneamente o espaço para a liberdade artística e a inovação.

A ironia é que esta autonomia é uma função do capitalismo – controlado, eficiente, que promove experiências pré-embaladas como produtos culturais comercializáveis, que por sua vez obedecem a regras comerciais estabelecidas e a sistemas de vigilância e legitimação dos métodos de dominação.

Isto inclui todo o ciclo de produção cultural, desde a criação artística (estilo, composição e materialidade) até à mediação tecnológica e institucional (organização social e infraestruturas). Por isso, quando reconheces a minha fluidez de abordagens, respondo que não existe uma fórmula, mas um desdobramento de encontros com o desconhecido2 – uma deambulação – e que acima de tudo é isto que quero preservar. Agora, este sentimento de liberdade não se traduz necessariamente em independência de forças económicas, políticas e sociais mais amplas. No meu entendimento, a autonomia artística não é simplesmente um retiro ou um espaço de resistência, mas um campo de combate.3

Remetendo de novo à tua questão, a materialidade não é um fim, mas uma função. Com isto quero dizer que valorizo a construção em oposição à composição. São problemas ontológicos que se desdobram em planos concretos e abstratos, mas onde a ideia de devir é a essência natural da materialidade.4 A ecologia de um projeto é como uma árvore com tantas variáveis como a quantidade de ramos que a copa comporta. Se examinarmos o ambiente de desenvolvimento de um projeto e o meu papel enquanto gestora de recursos humanos e materiais, observamos que não há um início nem um fim, mas uma coexistência de devires que desestabilizam formas estabelecidas e abrem espaço para novas potências de existir. O ambiente mais favorável ao desenvolvimento performativo do projeto está na micropolítica de intensidades, na multiplicidade, na não-linearidade rizomática, e na coexistência. Se a macroestrutura é essencial para conservar a essência, por outro lado, quando me relaciono com a microestrutura, no seu espectro de opções, dedico-me à manutenção de problemas processuais.

A abordagem é holística ao convocar um equilíbrio entre duas forças – subjetiva e objetiva, que nem sempre são compatíveis, mas que vejo como complementares. A subjetividade é a força matriz do projeto animada pelo sensível (emocional, espiritual, vitalista) e a objetividade racional permite a sua materialização no domínio do abstrato e do concreto.

Existem projetos que têm mais dificuldades em serem concluídos e em fixarem a sua forma do que outros. Isto deve-se ao embate das intenções com o meio ambiente (com as condições da produção).5

Vamos manter isto em aberto porque se relaciona com outras questões. Interessa-me o trabalho como um processo de pensamento, que convoca interceções e multidisciplinaridade, onde a formalização deontológica cumpre uma função, e o espetador é ativo. Desculpa, mas no fundo o que quero explicar é que existem dimensões distintas que se abrem com a tua pergunta.

Salomé Lamas, Fatamorgana, 2016-2019. Cortesia da artista, still. Cortesia da artista e dos produtores.

SM: Cada projeto dá lugar a uma realidade social diferente, geralmente caracterizada pela sua inacessibilidade geográfica e política. Tens um interesse por contextos impenetráveis e politicamente ambíguos e pareces guiada por preocupações e pela necessidade de problematizar a realidade que de outra forma não seria possível. A teia de relações que compõe o tecido sociopolítico dos teus projetos é tornada visível através de estratégias de representação, para as quais adotaste o termo paraficção. Quando surge para ti esta ideia e como exploras essa tensão?

SL: Apoio-me naquilo que me ajudaste a compreender.6 7

Parto do princípio de que não temos acesso a uma realidade estável. Em vez disso, temos um excesso de significados, interpretações, explicações, manipulações, (des)construções e avaliações que entram em narrativas e sistemas que nos sustentam e ocupam. Assim, a necessidade de apropriação da ideia de paraficção parte do questionamento de como se forma a subjetividade humana, recorrendo à psicanálise, com o objetivo de clarificar e expandir conceitos como real (algo que está fora do alcance), realidade, simbólico e imaginário. É isto que fundamentalmente me leva a operar na fronteira entre a ficção e a não-ficção (documentário), recorrendo à representação e à geração de hipóteses através de determinados critérios meditativos e de um código deontológico relativo ao plausível, assumindo conscientemente a ‘tarefa do tradutor’8 – comparável ao ilusionismo – e ultrapassando os seus limites.

Neste contexto, recorro a estratégias não ficcionais distintas que incluem a pesquisa etnográfica, bem como experiências de pensamento, reflexividade, reencenação e performatividade, entre outras, para explorar os limites da ficção. Isto é visível no desenvolvimento de uma metodologia de trabalho, onde encontramos várias manifestações de paraficção, tais como cenários onde personagens e histórias ficcionais se cruzam com o mundo tal como o estamos a viver. A combinação destas estratégias, em detrimento de outros aspetos especulativos, forma uma espécie de hipótese que mantém um nível de exatidão com a realidade, mas que também questiona a sua autoridade. Através da paraficção, é possível pegar numa convenção e desconstruí-la, distorcê-la, expor a impossibilidade de fornecer provas da sua verdade, ao ponto de levantar dúvidas sobre a sua validade, mas ainda assim produzir razões para a entender como plausível.

Interessa-me problematizar os dois lados da fronteira entre o mundo histórico e o imaginário e registar a sua evolução ao longo do tempo, entendendo a paraficção como um instrumento de tradução fundamental para a definição da identidade, da língua e da cultura. Intensificando, exagerando e especulando sobre a forma como o mundo é tornado sensível, desencadeando momentos que revelam a sua fabricação, num contexto de pós-verdade acentuado pela natureza tecnológica e globalizada dos nossos tempos. Revelar esta transformação é um trabalho contínuo e minucioso, mas também espiritual, tendo a capacidade de relacionar a esfera individual (privada) com a esfera social (pública) e assim introduzir novas informações e perspetivas sobre o nosso passado, presente e futuro. Embora consciente dos seus limites e aparentes contradições, a paraficção ajuda a dar forma ao caos da vida e a dotá-lo de significado, num compromisso entre a realidade e a sua ficcionalização.

SM: Ao longo dos últimos anos vi-te trabalhar de forma muito distinta. Parece que o que te move é também o desafio e a oportunidade de poderes não só explorar linguagens e formatos, mas também colaborações, e retomando as tuas palavras, ecologias de produção. O que te faz começar um projeto, e como defines os temas?

SL: Se o imprevisto é onde surge algo novo. A incerteza é um espaço onde existem possibilidades e impossibilidades. A psicanálise ensina-nos que somos feitos de paradoxos. Se por um lado tenho uma necessidade de controlo e segurança – um sentido de permanência, no trabalho procuro constantemente a evasão, o descontrolo e a transgressão – um sentido de risco. Interessa-me o desafio e possivelmente a inconstância, mas compreendo que o faço, também, para precipitar a produção. Os paradoxos que exploro no trabalho, são exteriorizações de uma inconstância interior. Como se tivesse de encontrar um motivo que me permita produzir. Isto porque em última instância não há nada para produzir, apenas para permanecer incriado na criação onde o significado se tinha afastado. Falemos de dar um sentido.

Não se trata de um projeto individual, de uma produção, um fim em si mesmo, mas de uma coleção limitada pela dor inominável do incompleto de que falei. Lá está, a tal coisa que acho que perdi e que estou forçada a procurar. O processo é invariavelmente solitário, como a condição humana. Falemos de indivíduos (privado) e de comunidades (social). Falemos de maternidades e de orfanatos. Falemos dos diálogos que se estabelecem com os irmãos e irmãs daquilo que produzimos onde encontro a companhia, e o anonimato em vez da autoria.9 Falemos da nossa relação emocional com o tempo sensível (falemos de ennui) e da nossa obsessão com a morte – da finitude. Onde contar uma história é em certa medida adiar o fim do mundo, mas onde, para reinventar o mundo, basta prestar-lhe atenção. Falemos da morte como um privilégio. Falemos de como determinados fenómenos encontram paralelos em diferentes escalas. O que procuro no trabalho explora diversas necessidades pessoais. Essa curiosidade por tudo o que me rodeia. No fundo os projetos são os veículos que me permitem experienciar e problematizar o mundo na sua complexidade. Existe aqui uma dimensão física, mental e espiritual – um modo de vida, um jeito de estar.

Os projetos surgem de interesses pessoais, afeções e encontros, mas acima de tudo de preocupações. É precisamente a preocupação que me leva a explorar em diferentes escalas, formações sociais, mapeamentos, sistemas e gestos como uma cartógrafa da atividade humana10 num movimento que se afasta do que é familiar, dominante ou comum. Colocando-me a mim e ao espectador num espaço instável — nem ‘aqui nem ali’, mas elsewhere. E que me atraí para zonas críticas, geografias de sacrifício e temas controversos. Estes territórios liminares – geográficos, jurídicos, éticos, e personagens marginais – silenciados, ambíguos, acredito que devem ser discutidos em público. Tento identificar sintomas em contextos que podem eclodir a qualquer momento em atos de violência ambiental e humana. Se observarmos o trabalho, compreendemos a transversalidade da investigação informada pela epistemologia crítica, transnacional e subjetiva, centrada nas possibilidades abertas pelo pensamento ecológico, assim como uma ligação entre a praxis artística, a economia, as mutações estéticas e a filosofia contemporânea. Acima de tudo procuro promover diálogos críticos que levem o público a confrontar-se com as complexidades da experiência humana e com dinâmicas sociais mais vastas, centradas na migração, no pós-colonialismo (necropolítica) e numa crítica do capitalismo.

Se preferires, o processo é intuitivo, mas arraigado na investigação e no encontro pessoal – tanto com pessoas como com contextos geopolíticos. Parto frequentemente de imagens, de questões ou de uma tensão que identifico no mundo, para explorar as suas contradições. Esta ressonância pode vir de uma pessoa com uma biografia complexa, um local carregado de história e conflito ou uma estrutura político-jurídica que parece abstrata, mas que tem consequências reais. São individualidades e casos de estudo, mas aquilo que formulo dentro de mim são imagens. As temáticas surgem neste processo em vez de serem fixas de antemão. O problema é que perante a complexidade dos contextos sou levada constantemente a questionar a relação entre narrativa, memória e história, no aparentemente irrepresentável ou no historicamente invisível, e é aqui que o trabalho encontra a sua necessidade reflexiva, mas também o diálogo entre disciplinas, pontos de vista e metodologias. A abordagem é interdisciplinar, especulativa e envolve o contacto com outros especialistas, mas essencialmente o trabalho de campo é onde procuro o ecletismo de expressões e modos de sociabilidade para estabelecer campos de tensão. Fica sempre aquém e é-me penoso, principalmente quando resultam em cenários de emergência política.

Tenho um pensamento abstrato que por vezes me cria barreiras de comunicação, mas que me permite trabalhar analogias em escalas distintas e me permite expandir e visualizar sistemas. Projeto demasiadas variáveis para poder estabelecer uma gramática. Também por isto ao nível processual tenho tendência para construir e desconstruir demasiado. O movimento inicial é de construção, mas quando atinjo a saturação procuro um equilíbrio e desconstruo tudo sob o risco de não sobrar nada.

SM: Como equilibras o rigor da investigação com a liberdade criativa no processo de construção dos teus projetos?

SL: Sou obsessiva, mas compreendo que parte da investigação trata na realidade de material teórico, com derivações sociológicas e filosóficas sem formação nem enquadramento académico. Reconheço que os projetos têm vindo a ser acompanhados por uma escrita crescente, que depois encontra os seus caminhos, ou que se mantém privada como uma metodologia pouco ortodoxa da investigação artística. Para a materialização do projeto, privilegio a experimentação, o improviso e o risco, pois, como foi falado, é aqui que provoco a intuição e a possibilidade de ação. De outra forma não produziria e limitar-me-ia ao exercício do estudo.11 Isto é visível principalmente no embate com a realidade, no trabalho produzido no terreno.

Compreendo que ando ocupada com o mesmo que muitos outros. Penso em concreto em conversas que tenho com agentes de outras áreas em que discutimos os mesmos sintomas, em que reconheço os diferentes papéis e onde me pergunto diversas vezes como seria para aquelas pessoas inscreverem os seus corpos no território, sentirem, falarem próximo em vez de falarem sobre.

Salomé Lamas, Extraction The Raft of the Medusa, 2019-2020, still. Cortesia da artista e dos produtores.

SM: Falas essencialmente de projetos como ‘Terra de Ninguém’ (2012-2015), ‘Eldorado XXI’ (2015-2016), ‘Fatamorgana’ (2016-2019), ‘Extinção’ (2015-2018), mas também de ‘Extraction: The Raft of the Medusa’ (2019-2020) ou mesmo ‘Hotel Royal’ (2020-2021). O teu trabalho tem uma forte dimensão política. Como encaras o teu papel num mundo em crise?

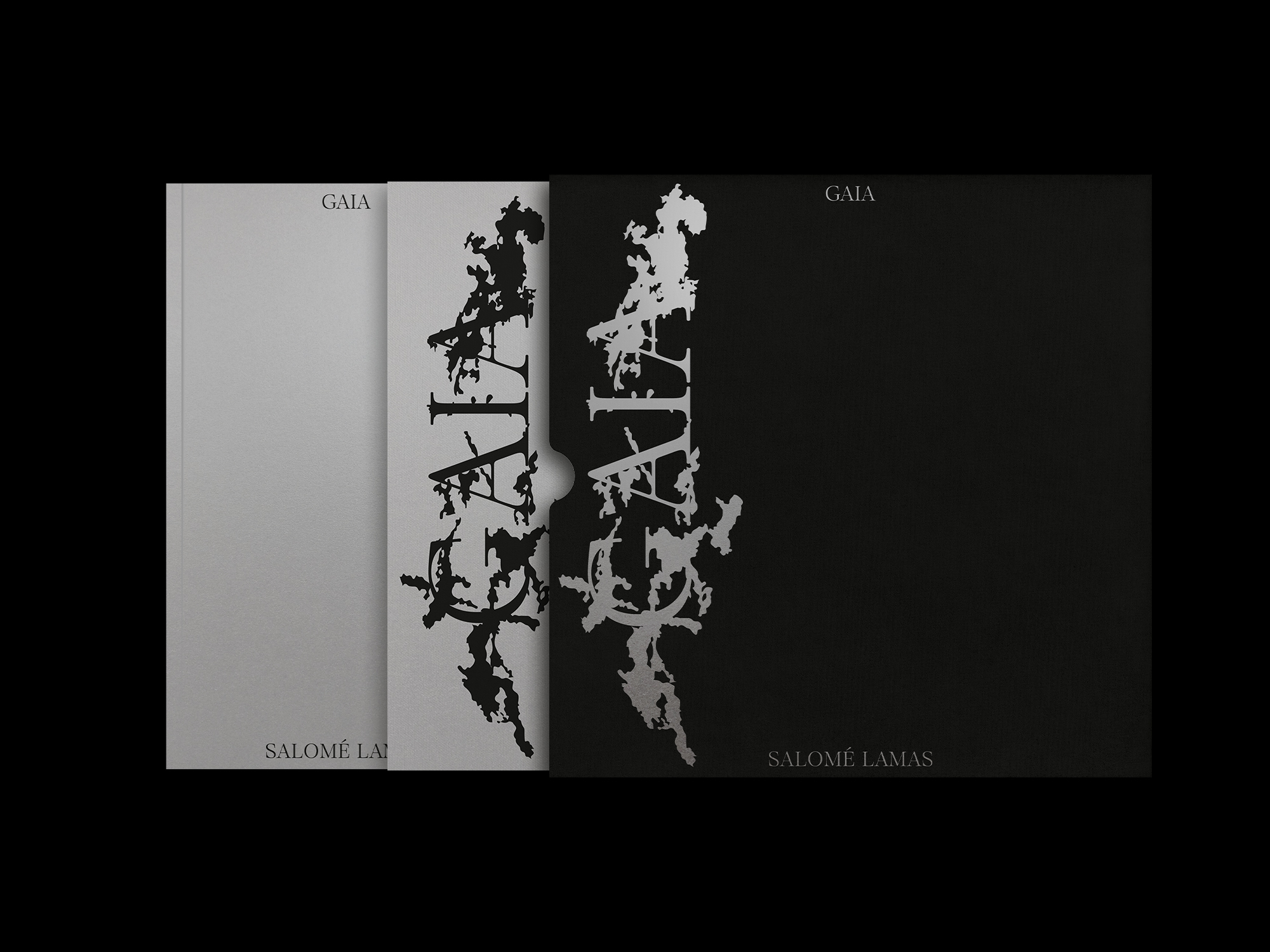

SL: Falo desses projetos, mas também de ‘Gaia’ (2020-2022), ‘Ouro e Cinza’ (2022-2025) e daquilo que agora me ocupa. Este percurso junto com a atividade pedagógica expôs-me a uma série de territórios humanos, mas também a uma diversidade de contingências de produção. Como todos os outros, faço escolhas no privado e no social e tento que elas sejam conscientes e informadas.

Podemos perguntar-nos se existe necessidade de produzir trabalho politicamente em vez de fazer trabalho político. Qual é a diferença entre os dois? É possível produzir trabalho sem ramificações políticas? A resposta tem a ver com a forma como se vê o político. Ou seja, na distinção entre produzir politicamente e produzir trabalho que se centra num tema político ou que tem um conteúdo político. Agora, sabemos que existem outras relações de poder no domínio íntimo das nossas vidas. As relações de poder podem ser analisadas de muitos ângulos. Podemos, por exemplo, ver como a tecnologia e as ferramentas que definem as nossas atividades nunca são neutras, mas sim interpeladas pela ideologia. Fazer trabalho politicamente é colocar em causa a minha posição. Seria errado concentrarmo-nos num tema político e, no entanto, reproduzir linguagem da ideologia dominante, reproduzindo assim os seus mecanismos de opressão. Quando se trabalha politicamente, é preciso politizar todos os aspetos da produção. O que quero explicar é que não existem obras apolíticas, mas algumas obras politizam as realidades quotidianas das nossas vidas, e outras limitam-se a olhar para essas realidades quotidianas sem oferecer ao espetador um espaço crítico onde se jogam as tensões entre o político e o pessoal. Quando alguém diz ‘sou apolítico’, significa simplesmente’ ainda não politizei a minha vida’.

Acredito que estas duas dimensões são reconhecíveis, mas nem sempre é simples se observarmos as ecologias de produção prevalentes. Queremos que o trabalho chegue às pessoas porque aquilo que nos interessa é mostrar, abrir relações, estimular a discussão e a mudança. Acredito que é mais eficaz se não te disser o que pensar. As pessoas não querem que lhes digam o que pensar, querem ser elas a decidir. Por outro lado, as temáticas e contextos com que trabalho são demasiado complexos e seria irresponsável da minha parte procurar uma única perspetiva. O problema que é agravado pela falta de referentes transparentes é que as pessoas estão a querer deixar de pensar e a querer deixar de decidir.

É complicado porque aquilo que me move é o ceticismo, mas também o idealismo. Diria que não vejo nada para além de sofrimento no futuro próximo da humanidade. Sinto que estamos na janela a tantos níveis que será extremamente difícil reparar as feridas do capitalismo como sistema global com uma série de outros fatores: a exaustão de uma pessoa, a exaustão política em particular, o esgotamento económico, a degradação do meio ambiente, os cuidados com a saúde, a educação e os direitos humanos foram para a estaca zero em todo o mundo.

Quando se juntam todos estes fatores, com a aceleração do tempo, os discursos de progresso, a desinformação generalizada, a erosão da transparência, a privatização e a desresponsabilização das democracias remanescentes que conduzem a forma modernas de servidão, e à concentração crescente de poder obtém-se uma imagem pouco atraente do mundo que está para vir, e não creio que estejamos no pior. É imprudente não referir aqui também o rápido desenvolvimento da inteligência artificial que está a revelar-se um projeto político contemporâneo (num tecnofascismo do Silicon Valley) e um fenômeno social total (de comunicação, poder e transformação humana).

Isto agora levaria a toda uma outra conversa. Não existem obrigações na história, e o presente é tão inexplicável quanto aquilo que se encontra à nossa frente. Podemos estar perante uma aberração temporária, uma nova fase de desenvolvimento ou apenas uma configuração padrão da sociedade humana.

Se observarmos os projetos anteriores, estes, são sintomáticos de um envolvimento político, e de um desejo de sujeição ao mundo. Ao contrário do discurso dominante, recusemos a individualização dos problemas sociais. ‘Terra de Ninguém’ (Berlinale 2012-2015) é um filme sobre um carrasco. Comando na Guerra Colonial Portuguesa, mercenário em El Salvador e, nas suas próprias palavras, um hitman para os GAL espanhóis. ‘El Dorado XXI’ (Berlinale 2015-2016) foi filmado a 5500 m de altitude numa comunidade peruana cuja ocupação é extrair ouro sob o sistema injusto do cachorreo. ‘Extinção’ (CPH: Dox 2015-2018) foi filmado na Transnístria, onde a personagem principal teve de emitir um passaporte russo para viajar para a Europa e a equipa foi interrogada pelo KGB junto à fronteira com a Ucrânia, quando a Crimeia estava a ser integrada pela Rússia em 2015. ‘Fatamorgana’ (Culturgest, Mousse Publishing 2016-2019,) é uma instalação de vídeo sobre identidade e geopolítica no Médio Oriente. ‘Extraction: The Raft of the Medusa’ (apresentado no ‘Interdependence’, Roma 2019-2020), com o patrocínio das Nações Unidas, é um projeto global sobre migração e alterações climáticas. ‘Hotel Royal’ (Locarno 2020-2021) é um mosaico incompleto das sociedades contemporâneas ocidentais. ‘Gaia’ (Mousse Publishing 2020-2022) foi desenvolvido em parceria com um laboratório internacional de nanotecnologia e centra-se na viagem de um meteorito. ‘Ouro e Cinza’ (2022-2025) explora a relação de uma mãe e de uma filha e, em paralelo, a relação da humanidade com o planeta Terra. Até ao momento trabalhei em contextos e geografias muito diversos (não apenas para produzir e mostrar trabalho, mas para atividades educativas), o que me trouxe uma visão alargada. 12 13

Salomé Lamas, El Dorado XXI, 2015-2016, still. Cortesia da artista e dos produtores.

São trabalhos de etnografia modificada, performativos ou alegóricos que exploram o traumaticamente reprimido, o aparentemente não representável ou o historicamente invisível, desde os horrores da violência colonial até as paisagens do capital global. Trabalham na intersecção da história, do mito e dos espaços liminares da experiência humana. Aqui compreendo que não tenho como não introduzir os preconceitos inerentes que favorecem as perspetivas marginalizadas, reprimidas e ambíguas, literais ou metafóricas, que desafiam as ideologias dominantes. Interessa-me desconstruir as dinâmicas de poder e controlo e observar formas de sobrevivência em fronteiras geográficas, ideológicas e existenciais. No fundo, os sistemas invisíveis que governam as nossas vidas e os espaços onde a autodeterminação e a subversão podem emergir.

Regressemos à questão de como é que o trabalho é produzido e distribuído. Isto sempre foi um campo de tensão. Se perante questões materiais, políticas e estéticas privilegio a economia de meios, que derivam em contornos minimais, formalistas e construtivistas, e numa métrica ortopédica da imagem que pretende despertar a atenção; perante questões éticas, o trabalho é desconfortável e reflexivo, por exigir revelar a sua construção perante o espetador que se requer capaz de posicionamento crítico. Se pensarmos de novo na autonomia do artista na atualidade, e na forma como o ecossistema da arte opera, a equação dificilmente é harmoniosa. Criativamente, é um desafio equilibrar ambiguidade e clareza, criando uma narrativa que convide a fazer perguntas sem determinar demasiado as respostas. Profissionalmente, a manutenção dos recursos e a autonomia necessários para realizar projetos que nem sempre são a prioridade das políticas culturais. Assim como ter a clareza e a confiança para ser seletivo em relação a encomendas, convites e apoios de forma a proteger o espaço, intencionalidade, estrutura e espírito do trabalho face às exigências de produção constantes. A um nível holístico, deparo-me com o preço emocional e intelectual de me envolver com histórias de violência e opressão, assegurando ao mesmo tempo que o trabalho mantém um sentido de humanidade e que contribua de alguma forma para a discussão atual. No fundo exige um compromisso contínuo em que a prática trabalha – resistência e revelação – uma forma de ver que tem tanto a ver com a exposição de ausências como com a exploração de presenças, num convite para repensar o que é visível, permissível e conhecível. Em geral não me interessam e acho perigosos os sistemas de reconhecimento e perpetuação de lugares, mas acredito que podemos criar fissuras no pensamento dominante.

SM: ‘Ouro e Cinza’ (2022-2025), o projeto que terminaste recentemente, levou vários anos. Estiveste na Nigéria em 2022. Quais os teus próximos projetos e desafios?

SL: Os projetos principalmente com a dimensão do ‘Ouro e Cinza’ (2022-2025), que deu origem a uma longa-metragem, a uma instalação e a um disco-cum-publicação, levam o seu tempo e comportam dinâmicas que não dependem apenas de mim. Quanto maior a escala do projeto, maior o valor de produção, o número de interlocutores e a falta de agência que tenho sobre o seu ecossistema de desenvolvimento e produção. Esta tensão pode tornar-se particularmente penosa quando concluímos que muito do que acontece não é do interesse do projeto. Quando termino, é com uma sensação de alívio ao saber que não se encontra mais ao meu cuidado. Que se separou finalmente de mim.

Falemos de novo de um mundo em crise. O nosso primeiro objeto de investigação e cuidado deve ser a vida. Sabemos a razão disso, pois somos seres vivos numa situação em que as condições de vida estão em perigo. O que não tem lugar neste insistente discurso ecológico é a morte. O facto de a morte ser difícil de reconhecer não é novo, mas na nossa situação contemporânea, a morte tem um novo rosto. O ‘Ouro e Cinza’ (2022-2025), enquanto teoria-ficção, procura ultrapassar a representação para se tornar um ato íntimo de escavação que se propõe a mediar – material, política e metafisicamente – a reapropriação da morte como um poder, e a nossa soberania como seres mortais nas esferas privada e social, enquanto especula sobre as implicações da representação do trauma e da estética do desaparecimento.

O projeto partiu da minha desorientação, como se naquele momento tivesse deixado de compreender o mundo. Foi um projeto que me permitiu explorar novas dimensões do trabalho. Na articulação de dois planos – concreto e abstrato – foi desafiante por tentar formalizar dualidades inerentes ao ser humano e à nossa perceção da realidade.

O ‘Ouro e Cinza’ utilizou modelos de produção associados com a ficção. Neste momento preocupo-me em cumprir aquilo que me propus a fazer no Delta do Níger – um projeto que opera no campo da não-ficção (documentário). O projeto procura expor a complexidade da crise que se instalou na região durante o período colonial com a exploração de recursos naturais por um convênio de multinacionais, e procura abordar a complexidade das ideologias de contrabando e das economias clandestinas na Nigéria assim como os riscos neoliberais do neocolonialismo. Comecei a procurar informação remotamente em 2016 com uma abordagem semelhante à de ‘Eldorado XXI’ por se tratar de uma economia extrativista, mas apenas em 2022 é que visitei a Nigéria e o projeto criou contornos mais sérios. Não se pode ir ali testemunhar a crise humanitária e ambiental e sair indiferente – para mim seria errado.

Isto não implica que não tenha guardadas as pontas daquilo que não cumpri ou encontrei em projetos anteriores, que ande encandeada com outros contextos que me levam a pensar em novos projetos, e que não esteja a trabalhar noutros projetos mais pequenos neste momento. Percebo que por questões pessoais me interessa sair da zona de conforto e continuar a explorar novas linguagens, é por isto que aceito convites para peças de teatro, projetos que cruzam arte, ciência e tecnologia, encomendas com temáticas que não me são evidentes e que me levam a interagir com interlocutores que doutra forma não me ocorreriam ou aos quais não teria acesso. Foi também assim que comecei a mostrar trabalho no contexto da arte contemporânea, embora a minha formação de base seja o cinema e apenas mais tarde as artes visuais.

Por outro lado, tenho sempre diferentes processos a decorrer em simultâneo, porque, como foi falado, os projetos têm desenvolvimentos e produções muito desiguais no que respeita também a financiamentos e calendários. Não é incomum um projeto dar lugar a uma ou mais produções, e também por isto, tendem a sobrepor-se e a contaminar-se. São processos morosos que consumem e onde muitas vezes é consolador existirem outros projetos em curso.

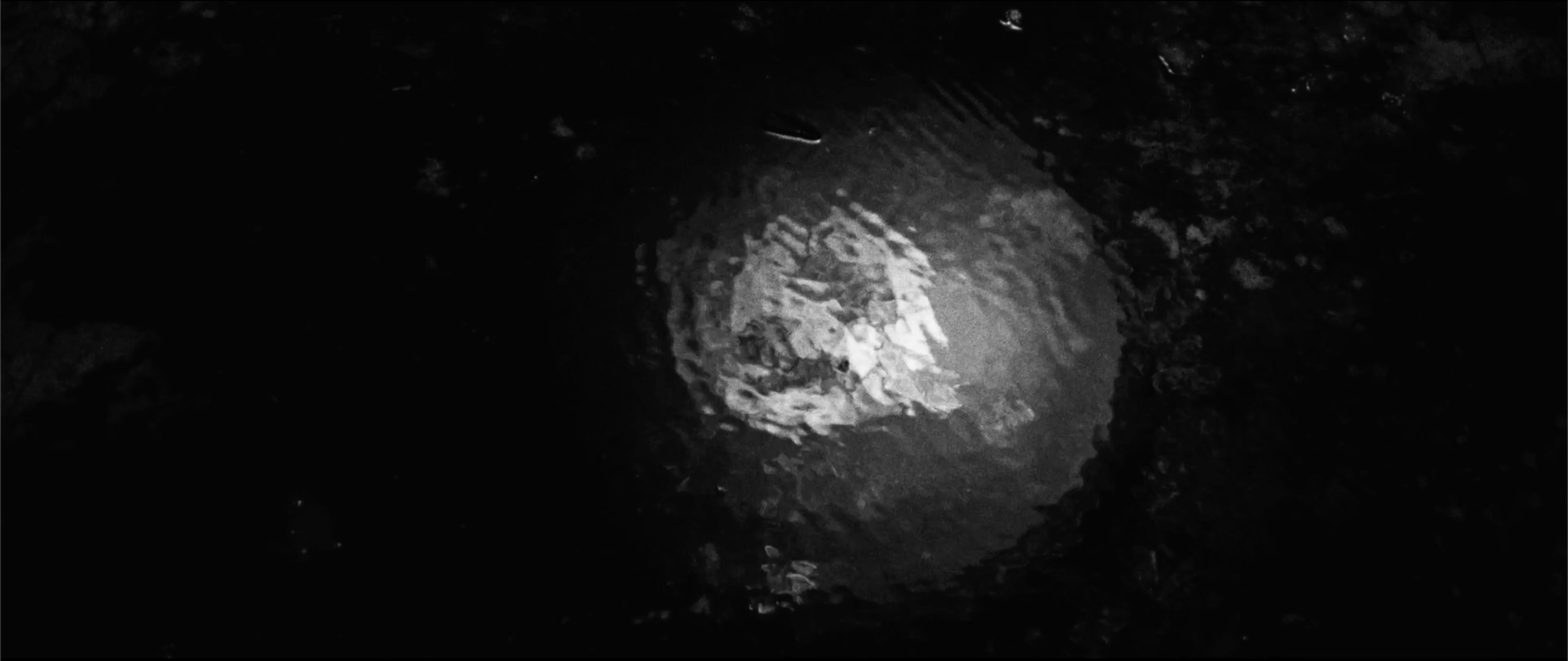

Salomé Lamas, Ouro e Cinza, 2022-2025, still. Cortesia da artista e dos produtores.

SM: É diferente a forma como trabalhas no campo da ficção e do documentário? Em que consistem essas diferenças e como as navegas?

SL: Sim e não. O que quero explicar é que reconheço que o meu estar e o meu ser se comportam de formas distintas nos dois campos, mas em ambos é-me impossível desligar totalmente a produção da direção. Pensemos de novo no binómio ficção e não-ficção que acho essencial preservar. Acho perigoso colapsar essa distinção, pois alteraria totalmente a perceção que temos da realidade, da mesma forma que me interessa preservar a distinção de ambos no que respeita aos mecanismos de produção nestes projetos. O processo de escrita e desenvolvimento no sentido mais clássico dá origem a um documento (um argumento ou um tratamento cinematográfico) que serve de base para toda a produção (pré-produção, rodagem, pós-produção). Este documento é o que me permite comunicar pois confere à equipa uma visão da materialização. Perante o financiamento alocado ao projeto e o modelo de produção escolhido, a minha experiência até ao momento é que a fase de pré-produção na ficção, compreende maioritariamente o levantamento desse argumento no que respeita a personagens e desenvolvimento da ação (casting), locais em que a ação decorre (decores), adereços e guarda-roupa (direção de arte), atmosfera (fotografia), sonoridade (direção de som), entre outros aspetos. Apenas depois deste levantamento é possível fixar o mapa de rodagem, que raramente respeita a cronologia do filme. Tudo tem de estar calculado para que a orquestra (equipa) feita de hierarquias e distintos níveis de liberdade soe em sintonia. Isto sugere que aquilo que foi planeado é agora (rodagem) consumado de forma controlada. É fascinante ver aquilo que foi escrito tomar corpo numa psicose coletiva e ganhar ânimo na artificialidade.

O problema é que não só não existem produções perfeitas como lidar com o processo da materialização pode ser doloroso por inúmeras razões (seja pela dificuldade em comunicar à equipa as necessidades, lidar com a intervenção da equipa, gerir recursos, calendários, projetar mentalmente ramificações infinitas, até à eventual incapacidade de formular uma combinação satisfatória que corresponda às intenções e expetativas, com aquilo que é disponibilizado pela produção). Se preferires, estou perante um colete de forças que me é imposto. É produtivo precisamente por me ser doloroso – pela resistência e pelas possibilidades que abre.

O mesmo não se aplica nos cenários da não-ficção (documentário) em que trabalho. Ao operar em terrenos instáveis (onde raramente me é permitido identificar personagens, locais e estabelecer um mapa de rodagem na pré-produção), está tudo em aberto. Aqui trabalho com equipas pequenas precisamente porque me interessa quebrar hierarquias, mas acima de tudo porque permitem uma maior agilidade. São realidades circunscritas a que não pertenço e que não me conhecem, utilizo a equipa – um corpo estranho, para despoletar a ação, e acredito que é na espera que o extraordinário ocorre. A espera corporizada permite uma perceção distinta do tempo e da atenção. O pensamento deve estar vazio, na espera, não procurar nada, mas pronto no despojamento a receber aquilo que o penetrará. Aqui o que me interessa assegurar é tempo de trabalho e recursos (humanos e materiais) para consumar as intenções. O referente da materialização é distinto.

Em ambos os modos de operar existe uma equipa que caminha comigo. No entanto, o perfil desta equipa e as razões para a sua participação no projeto tornam-se mais evidentes para mim em contextos de não-ficção (documentário). Principalmente se atendermos ao facto de os projetos explorarem muitas vezes limites e comportarem, eventualmente, uma margem de risco. Em ambos estamos perante uma experiência social onde a preparação e a confiança na equipa são fundamentais.

SM: Existe uma dicotomia no cinema entre quem tem a experiência para contar e quem quer explorar a experiência do outro. Como lidas com isso?

SL: Pergunto-te se a questão não remete para o seu referente. No fundo, o que acontece se não a tratarmos como uma dicotomia e se a víssemos mais como um continuum ou mesmo como uma transação interdependente?

Esta dicotomia não é apenas teórica. Transporto experiências (geografias, vozes, heranças) que insistem em ocupar-me, encontros que moldam a minha perceção e que exigem articulação. Não me pertencem por propriedade, mas pela forma como me afetam. Onde termina a minha experiência e onde é que traduzo a do outro? Como equilibro a fidelidade e a liberdade neste transporte de linguagens? Como estabeleço a distância e as condições para esta transação? É aqui que se molda o trabalho numa ética estabelecida perante múltiplas subjetividades coexistentes, paradoxais e descentralizadas. Não evito a dicotomia, procuro revelar os seus contornos e desta forma definir uma abordagem metodológica, uma ética e uma forma para o trabalho. Acima de tudo falamos de dinâmicas de poder e como tornar este poder produtivo. O poder circula e nessa circulação, organiza as relações sociais, governa a conduta e molda o que pode ser pensado, dito e feito. Isto remete-nos para as intenções do trabalho. Produtivo para quê, para quem e em que condições? Se o poder produz subjetividades, como podemos intervir nesses processos de subjetivação? Como podemos reconfigurar as relações de poder, de modo que a estas não se limitem a normalizar, disciplinar, excluir, mas sim a abrir novas formas de ser e de estar?

Em termos concretos, posso colocar a minha posição em evidência e mostrar o processo de extração, as limitações e faltas. O ato reflexivo e a minha posição tornam-se parte do significado. Posso criar estruturas colaborativas para criar um espaço de transação onde é indistinta a autoria de quem produz. Posso escolher não representar. Posso, na medida das minhas capacidades, despojar-me de todos os conteúdos para que possa receber aquele com que me relaciono de determinada forma. Posso sugerir a ausência (silêncio), a ambiguidade e a fragmentação. Posso questionar a minha construção e o que significa reivindicar autenticidade. Posso falar próximo o que é distinto de falar sobre. Posso estabelecer um espaço de ressonância afetiva em vez de clareza discursiva para abrir um terreno ético e estético que não evita a apropriação, mas que convida ao encontro. O meu posicionamento é acima de tudo crítico, provoca desconforto, na procura de contradiscursos, resistências não como negação, mas como invenção, especula espaços onde possam surgir novas formas de organização. Porque afinal a ética é estar à altura do que nos acontece.14

Salomé Lamas, Terra de Ninguém, 2012-2015, still. Cortesia da artista e dos produtores.

SM: Na continuação da questão anterior no teu trabalho, como lidas com questões éticas?

SL: Destacar o plano ético do plano estético, em qualquer atividade criativa, pode ser perigoso e enganador. O artista é um construtor e é nessa construção que está o plano ético.

Estou diante de um mundo em movimento – uma sucessão de acontecimentos – e tento, com ferramentas (ou não), relacionar-me com esse mundo. O trabalho, nesse processo, torna-se não só um testemunho, mas também um gesto que prolonga essa relação: não apenas mostra algo, mas cria ligações, interroga, transforma o que representa e questiona a sua autoridade15.

A ética não é garantia moral para a legitimidade, mas é uma dimensão que questiono e que trabalho no processo, uma transação com quem trabalho (relação), com o que encontro, na abordagem, com o dispositivo que é montado, com as escolhas formais tomadas, com o lugar de onde e para quem falo.

Ao trabalhar na realidade e questionar os limites dessa tradução, é importante sublinhar que levar questões privadas a público exige responsabilidade (nunca se sai com as mãos limpas). Acredito que a ocupação (estrangeira), na presença e na espera, cria tensões produtivas.

Sou responsável por quem trabalha comigo (equipa e (não)atores)16, assim como pelo espetador. É esta triangulação que interessa, mas que está invariavelmente interdependente de forças económicas, políticas e sociais mais amplas. Esta abordagem requer tempo, presença (compreende a escuta), e paciência especialmente ao trabalhar em áreas remotas, culturalmente distintas, onde as realidades são difíceis de descrever ou representar. Agora pergunto-te diretamente se alguém de um país colonizador, pode contribuir para o pós-colonialismo de outra forma que não seja como objeto de estudos pós-coloniais? Esta questão tem de ser colocada, dado um certo essencialismo nativista que por vezes se infiltra no pós-colonialismo. Se é difícil responder à pergunta ‘a vítima pode falar?’. É ainda mais difícil responder à pergunta ‘quem pode falar em nome da vítima?’. Na atualidade polarizada existem muitos discursos simplistas que reivindicam a diversidade e a descentralização que acho perigosos. Estes discursos utilizam sistemas que estruturaram e normalizaram a violência nas sociedades, e perpetuam dinâmicas de exploração e domínio. Talvez seja uma necessidade passageira na procura de um mundo mais equilibrado. Estou a falar em particular de estruturas políticas e sociais.

Ainda assim, a não-violência não significa simplesmente a ausência de violência, mas antes uma recusa ativa em participar na violência do excecionalíssimo, da exploração e da marginalização num compromisso de interdependência.

Interessa-me o duplo movimento que se dá entre conceitos e metáforas. Um conceito é uma forma de abarcar uma determinada realidade, uma forma de lidar com o real, enquanto uma metáfora é exatamente o oposto. Um conceito é sempre uma forma de produzir uma ordem, a ordem das coisas, e uma metáfora é uma transgressão. Não é uma substituição, mas sim o que acontece quando duas realidades heterogéneas se encontram. É importante recordar a origem metafórica dos conceitos (uma forma de acrescentar um novo significante ou de ratificar um significante) para permitir novas traduções, novos significados e retificações. Se se fixar demasiado um conceito e esquecermos a sua origem transgressiva, transforma-se o conceito numa ferramenta morta que já não pode funcionar.

É enganador apagar a diferença entre conceitos e metáforas. Para completar as hipóteses (revoluções) do passado é necessário um encontro. Em vez de pensarmos em coisas novas, pensarmos no que aconteceu e no que não aconteceu completamente no passado. Este encontro produz o desejo de completar algo, mas para completar o inacabado, precisamos de novos parâmetros, encontrar novos modos de expressão, novas estratégias. Os processos democráticos são inacabados, sabemos disso. Agora, a diferença entre centralidade e posição implica compreender quem será o sujeito da revolução. Uma revolução política deve impedir a sociedade de devires absurdos, de devires forçados. Aqui, precisamos de reconhecer que, no âmago do humano, há algo de desumano, e esta parte desumana de nós não deve ser alterada, resiste a qualquer forma de educação e normas e, por isso, pode ser uma força revolucionária.17

Estou consciente do poder e da violência que posso exercer mesmo que involuntariamente, mas ao violentar o outro estarei a violentar-me a mim mesma. O trabalho é o lugar onde estas tensões ficam visíveis; esse desassossego interessa-me – não alivia nem cristaliza, não previne a falha, assume o confronto e a complexidade. O trabalho não deve ser uma forma de domínio sobre o mundo (nada deve ser uma forma de domínio), mas uma forma de partilha da sua densidade, de questionamento constante da minha posição. Onde interessa tornar o poder produtivo para um bem comum.

SM: Algumas realidades em que trabalhaste são duras no caso de ‘Terra de Ninguém’ (2012), ‘Eldorado XXI’ (2016), ‘Extinção’ (2018) ou o novo projeto que comentaste. Imagino que isso crie um impacto emocional significativo. Como é que lidas com isso quando voltas para casa, depois de passar tanto tempo imersa nessa realidade?

SL: Sinto que, ao voltar, há uma desconexão entre o que vivi e o que as pessoas entendem ou percebem. Ao trabalhar em determinados extremos, instintivamente crio uma espécie de couraça. Quando regresso, ela amolece e adoeço. Isto também se pode aplicar a contextos mais controlados no campo da ficção, mas deriva de outros fatores. Não é fácil explicar o que se sente quando a vida das pessoas depende de decisões que parecem estar completamente fora do seu controle. A forma como isso afeta a minha perceção do mundo traz-me um grande desconforto. É algo com que continuo a trabalhar. Os projetos oferecem-se ao espetador e fornecem os meios para outros campos de estudo e produção. Às vezes pergunto-me se ao contactar com a violência e a crueldade, ao expor-me a esses lugares de nowhereness onde coexistem anjos e demónios, não estarei a contribuir para que se perpetuem, e se não estarei a tornar-me uma pessoa pior. E, quando sinto que preciso de alívio, tento procurar coisas que me conectem de novo a um espaço mais calmo, mais equilibrado, ou simplesmente a conversas com pessoas que compartilham perspetivas mais amplas.

SM: A política cultural também influencia isso?

SL: Sim, acho que fui clara sobre isso no início da nossa conversa quando falei de autonomia artística, uma vez que são as políticas culturais que definem o ambiente de produção e distribuição. As políticas culturais definem o acesso aos recursos de produção (materiais e económicos), tendem a priorizar temas como a identidade (individual e nacional), a diversidade ou a inovação, permitindo o trabalho crítico (por vezes), mas invariavelmente instrumentalizando esse trabalho. Controlam também o acesso e a visibilidade através de canais de legitimação e regulam conteúdos, estéticas e mercados. A equação está invertida. E torna-se cada vez mais difícil assegurar os fundamentos da arte, com uma gestão desinteressada, perante a autoexploração na sociedade do desempenho.

Enfatizámos metanarrativas que ligaram a arte e o conhecimento ao progresso e à emancipação, ainda que sublinhando a necessidade de um questionamento constante dos sistemas e determinando que a arte permite criticar as normas sociais indiretamente, através da experiência estética, em vez de um envolvimento político aberto. Ainda assim, deparamo-nos com a evidência de que a arte está profundamente enraizada nas relações de poder, condicionada por forças históricas e sociais, e é frequentemente institucionalizada pelo mercado e moldada por desigualdades sistémicas. Devemos então enfatizar o empenho político da arte e a sua ligação a contextos culturais e sociais que rejeitam sistemas totalizantes em favor da desconstrução e da sensibilidade à diferença? Mas atribuir à arte um estatuo de exceção – não independente dos sistemas políticos, mas antes relativo às relações sociais comuns, permitindo-lhe (re)imaginar as normas sociais, assegurando a democratização cultural através da promoção da igualdade de acesso à produção e expressão culturais, explorando a forma como os quadros políticos podem facilitar a liberdade artística, abordando limitações mais amplas como os constrangimentos económicos ou sociais – pode ser em si mesmo problemático. Assim como sublinhar a interligação entre as práticas artísticas e os seus ambientes sociotécnicos, em que a mediação tecnológica não é um pano de fundo, mas uma componente ativa que preserva o potencial da arte para a agência crítica e para a participação democrática – se torna a longo prazo problemático.

O que quero notar é que as políticas culturais18 são um reflexo do mundo em que vivemos. E assim se confundem as coisas. Neste momento, enquanto tentamos caminhar no sentido das boas práticas (se existir algum discernimento), aquilo a que assistimos crescentemente é à expansão da criatividade como trabalho comercializável. A criatividade facilitada pelas redes sociais e pelas plataformas de criação de audiências é um valor cultural generalizado que esbate as fronteiras entre arte, consumo e autopromoção. Muita da produção atual (que se quer rápida, espetacular e descartável) procura apenas esta rentabilidade. Por isso a autonomia (se é que esta interessa) deve ser entendida não como uma fuga à política ou às hegemonias ideológicas, mas como um local de resistência que revela, em vez de mascarar, as tensões entre a arte, o laboral e o capital.

SM: Dar aulas é uma parte da tua prática?

SL: Comecei a dar aulas para pagar parte da minha educação19 e neste momento ensino por vocação.

Estou a pensar na tua questão de forma alargada e acho importante contextualizar a diversidades de experiências que tive até à data, um pouco por todo o lado. Neste momento tenho uma posição temporária numa universidade pública em Portugal e visitei no passado outras instituições nacionais e internacionais. Sempre gostei de aprender e a escola fez parte desse caminho. Estava convencida de que o conhecimento me aproximava do mundo dos adultos, por outro lado a escola oferecia estrutura à domesticidade pouco estruturada. Talvez por ter sido exposta em casa a outros conteúdos de interesse comecei a procurar materiais para além dos manuais e da matéria dada em aula.

O meu envolvimento com o sistema de educação formal ou não formal é essencial, embora procure explorar pedagogias alternativas20 e me depare com o conservadorismo e a falta de recursos de algumas instituições de educação. Uma vez mais, defendo a não inversão da equação.

Um aspeto fundamental a enfrentar é a tendência da educação para moldar, normalizar e controlar os indivíduos de forma a manter as estruturas de poder social, com um sistema disciplinar e capital cultural. Outro aspeto a abordar é que os educadores que ensinam através da prática e refletem sobre as ideias no processo de produção do trabalho são mais adequados para ensinar as gerações mais jovens, principalmente, quando se trata de assuntos práticos, ao contrário da tendência generalizada. Não se pode teorizar sobre a arte, mas apenas com a arte. É assim que os domínios do cinema e das artes visuais podem permanecer abertos.

O nosso sistema educativo público ainda se baseia em grande parte em modelos pré-estabelecidos e centra-se no QI, em especial na memorização e na normalização. Existe a necessidade de reformar a educação para atender às necessidades atuais, e em particular, aos alunos que recebemos. O prazer por aprender é indispensável e onde este não existe, não existem alunos. Na aprendizagem existe um tipo especial de espera, uma disposição em que entregamos a nossa atenção a determinado problema sem procurar uma solução, em que não procuramos a significação, em que esperamos apenas. Isto é fundamental. Não os devemos transformar em clientes a quem se presta um serviço, mas sim cuidar das novas gerações. Devemos mover-nos de matter of fact para matters of concern promovendo a indisciplina e a criatividade. Isto é complicado porque o corpo político civil está em declínio enquanto nos aventuramos numa espécie de neofeudalismo. E além do mais, nos acessos à educação, a equidade e a qualidade ainda têm de ser melhoradas.

As abordagens ao conhecimento na educação podem beneficiar de uma sensibilidade de rede que coloque em primeiro plano os processos negociados através dos quais o material se enreda com o social para dar origem a ações, subjetividades e ideias. As abordagens socio-materiais da educação partilham perspetivas analíticas no sentido em que se recusam a separar as dimensões humanas e as práticas educativas das suas dimensões materiais, centrando-se antes na composição relacional dessas práticas. Estas abordagens proporcionam uma criticidade que abre pontos de entrada necessários para repensar os processos de aprendizagem e as instituições educativas.

Antes, as artes visuais criativas eram consideradas como contribuintes para o conhecimento, não como solucionadoras de problemas, não devendo ser levadas demasiado a sério. Mas a ideia de que as artes podem ser mais do que produção criativa, constituir investigação intelectual e contribuir para uma nova compreensão e perceção, é um passo que questiona o que é valorizado como conhecimento. Num momento em que o conhecimento é adquirido a uma velocidade alucinante, impactando não apenas a produção de conteúdos mas também a forma como os distribuímos a audiências crescentes, é importante estabelecer modelos que permitam avaliar e legislar de forma a conter os efeitos danosos. Aqui interessa em simultâneo o domínio prático e o teórico, num ambiente participativo onde as hierarquias se podem questionar, onde as explorações laboratoriais potenciam a autonomia dos alunos, priorizando processos de aprendizagem e interesses individualizados, em paralelo com a promoção de fóruns comunitários de debate. A multi-(inter)disciplinaridade tem o potencial de procurar novas noções de objetividade que ofereçam recursos para que se possam criar pontes sobre as divisões metodológicas atuais. Isto é derivado da complexidade dos problemas que nos assolam na atualidade e da limitação de outros modelos de investigação para a resolução desses problemas. As práticas de conhecimento são compromissos materiais específicos que participam na (re)configuração do mundo.

Existe trabalho em que percebo que tento pensar através da materialidade. O pensamento abre caminho à materialidade, mas o inverso também se aplica. Podemos partir da condição em que arte produz sensações e composições, e a filosofia produz conceitos21. Mas é interessante explorar a relação de ambos de forma processual. A materialização artística pode facilitar o consumo de conceitos elaborados por esta. Como se fosse possível materializar o invisível. É importante notar a agência deste processo, assim como as fundações iniciais que o vão informar. Falo de novo da necessidade de estabelecer uma grelha estrutural, um caminho e de identificar as questões fundamentais (para que sejam preservadas). É este modelo que eventualmente permite validar os desenvolvimentos, e que permite avançar de forma sistemática. É fácil compreender a componente de risco que é explorada uma vez que os caminhos são hipóteses (nem sempre satisfatórias). Cada projeto é único e, portanto, os modelos são irrepetíveis. A materialidade não se ocupa apenas de questões materiais e perceptos; pelo contrário, procura tornar visível o invisível, e dizível o indizível. Não apenas encontra limites neste processo como tem de lidar com tudo o que já foi abordado nesta conversa, e que não pode ser visto como assessório no processo de produção. Ainda assim se nos quisermos desvincular destes, podemos ainda encontrar os limites da construção, observar como a materialidade se subjuga à demonstração ou ainda como esta falha em se consumar.

Não se podem assumir compromissos políticos a longo prazo se não se tiver uma educação correta. E por educação entendo a transmissão de nós para a geração seguinte e para outras gerações. Para que as pessoas se envolvam na educação, são necessárias narrativas empolgantes sobre o mundo e os seres humanos – não no sentido clássico do iluminismo, mas num sentido em que as pessoas possam realmente estar entusiasmadas com as responsabilidades que têm.22 Por definição as grandes narrativas não precisam de ser incompreensíveis nem de ter um efeito fragmentador. Podem ser totalmente distintas daquilo que agora temos.

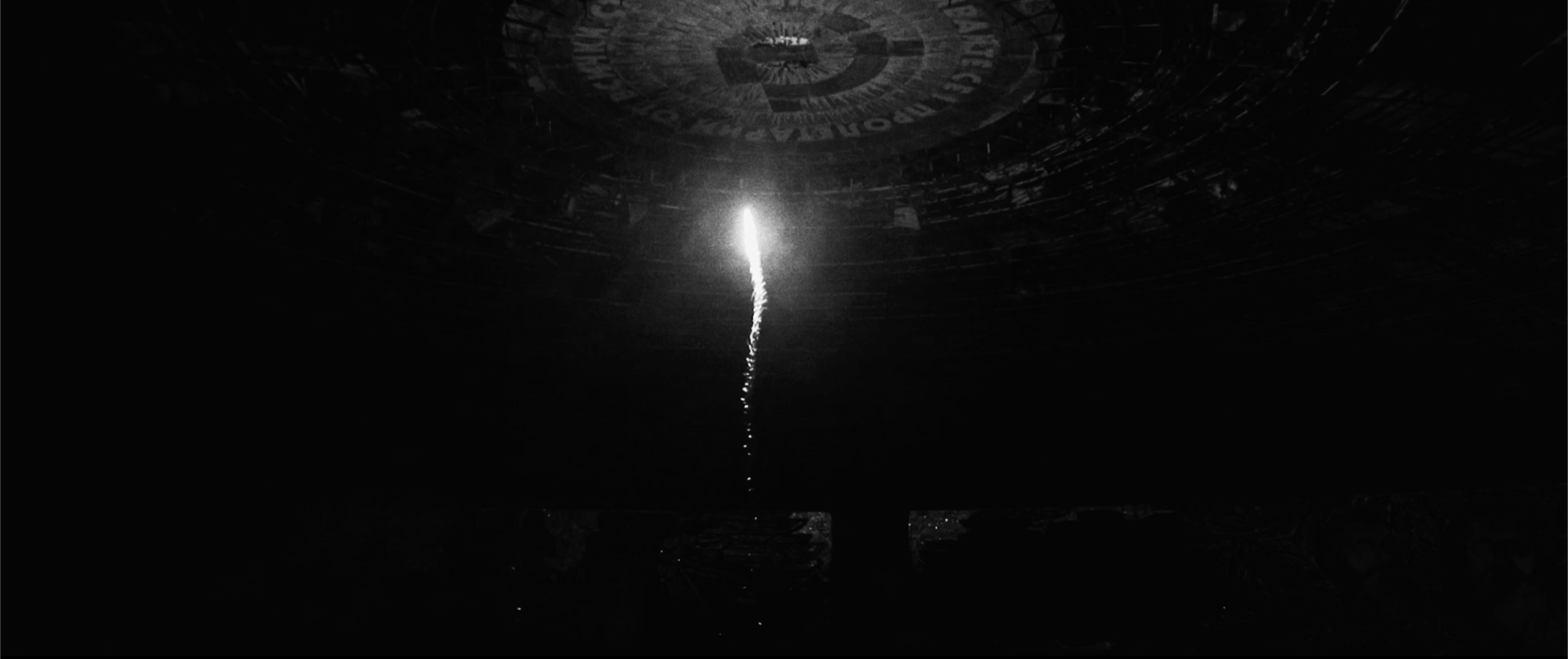

Salomé Lamas, Extinção, 2015-2018, still. Cortesia da artista e dos produtores.

Salomé Lamas, Hotel Royal, 2020-2021, still. Cortesia da artista e dos produtores.

Salomé Lamas, Gaia, 2020-2022. Cortesia da artista e dos produtores.

O trabalho pode ser consultado em: salomelamas.info

- Podíamos aqui pensar que uma obra acabada é um fracasso porque foi fixada num momento do seu desenvolvimento, e porque o seu potencial de evolução foi amputado. Há duas agonias: a da obra acabada e a da obra perdida –a dor inominável do incompleto.

- Caminhar, não é um meio nem um fim, mas um processo devirico — uma prática fenomenológica, participativa e aberta que valoriza a experiência acima de objetivos ou resultados. Essa mobilidade física traz uma perceção fragmentada, condicionadas por geografias objetivas e subjetivas, estados emocionais e eventos meteorológicos.

- Estas questões transversais encontram declinações contextuais e locais. No fundo são os mesmos aspetos que me moveram na fundação da AAVP Associação de Artistas em Portugal em 2020. E é aquilo que tento transmitir em contextos educativos formais ou não formais, nacionais e internacionais.

- Convocando Deleuze e Guattari.

- Particularmente visível em projetos multiformes como ‘Fatamorgana’ (2016-2019).

- Quando pensamos a exposição Documental no Batalha Centro de Cinema, ‘Salomé Lamas Paraficção’, Porto (10 Dezembro 2023 – 3 Março 2024) para a qual escreveste.

- Talvez seja importante explicar que aquilo com que me relaciono em 2012 ao contactar com o artigo de Carrie Lambert-Beatty ‘Make Believe: Parafiction and Plausibility’ (2009) toma depois derivações independentes. No fundo apropriei-me do conceito para explorar a autoridade da representação no ‘Terra de Ninguém’ (2012) mas também para enquadrar a diversidade de linguagens e formatos que o trabalho começava a revelar.A partir desse momento dei início a um processo de investigação teórico-prático ‘Problems of translation and critique in Parafiction’, a par com atividades educativas, que se têm manifestado não apenas na minha prática, mas também em exposições, ciclos retrospetivos, em publicações e convites institucionais para falar sobre o tema. Neste momento encontro-me a terminar um segundo volume. ‘Parafiction II’ (selected works 2017–2025) editado pela Mousse Publishing.

- Em Walter Benjamin.

- Penso em Barthes e Rancière.

- Honoré Balzac falava em ser o secretário da história nas suas crónicas sociais, nos fragmentos de Alexander Kluger em ‘Crónica dos Sentimentos’.

- O estudo como compreendido pela Simone Weil em ‘Waiting on God’ não é apenas de um esforço intelectual, mas sim uma forma de atenção – um exercício que não compreende a produção.

- Existiram caminhos formativos que não despoletaram projetos. Contactei no Bornéu 2016 com as tribos Dayak que se debatem sobre servir as multinacionais de óleo de palma e a resistência em prol da floresta. Fui convidada a visitar a Amazónia 2018 para documentar o kuarup do povo Kamayurá, e para conhecer conflitos territoriais dos Mapuche na Patagónia 2019.

- Falamos de geografias tão distintas como França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, Bélgica, Dinamarca, Geórgia, República Checa, Áustria, Suécia, Suíça, Moldávia, Roménia, Bulgária, Sérvia, Lituânia, Noruega, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Peru, México, Brasil, Nigéria, Uganda, Zimbabué, Egito, Líbano, Arábia Saudita, Indonésia, Hong Kong, entre outras.

- Como afirmou Gilles Deleuze em ‘Spinoza et Le Problème d’Expression’

- Etty Hillesum regista aquilo que a atravessa, e fá-lo com uma intensidade extraordinária. Ela não é uma observadora distante, nem uma narradora com autoridade, não está ali para julgar, mas para perceber, reter e assistir. Ciente de que o amor por todas as coisas é mais bonito que o amor individualizado. Abre uma ética radical: a de estar presente, com lucidez e generosidade, mesmo quando tudo convida à fuga ou ao colapso. A Hannah Arendt, pensou nestes assuntos sem ter experimentado o internamento num campo, e fala muito do juízo e da capacidade de julgar a partir da distância e da partilha.

- Estou a falar em territórios sem representação diplomática, territórios controlados por sistemas de violência política, da segurança pessoal dos envolvidos, das comunicações e do material recolhido, de condicionantes físicas, e da salubridade dos alimentos para consumo. Estou a falar de realidades onde um mapa de rodagem de pouco vale, e que por isso se tem de gerir as expetativas e os ciclos de trabalho da equipa de forma extraordinária.

- Em conversa com Frédéric Neyrat em 2022.

- De que usufruo enquanto realizadora/artista mas também espetadora e com que colaboro quando aceito convites institucionais vários e financiamentos, por exemplo.

- Enquanto estudante de mestrado em Amesterdão, comecei a dar workshops em contextos desfavorecidos para jovens com a Unicef. O último foi em 2013 no Zimbabué porque não me sentia confortável com a posição que ocupava.

- A Isabel Lamas recebia alunos e apoiava famílias que hoje enquadramos em regimes especiais. Foi pedagoga e escritora de manuais escolares, livros e músicas infantis.

- Remetendo para Gilles Deleuze e Felix Guattari.

- Em conversa com Reza Negarestani em 2023.