Música Para o Fim dos Tempos

Nas últimas décadas, o colapso acelerado das estruturas planetárias em razão — principalmente, mas não só — de uma devastação ambiental iminente compeliu a humanidade a se deparar com um nível explícito de risco existencial. Entre os meios humanísticos, em especial a filosofia e as artes, tornou-se quase lugar comum assumir a inevitabilidade da extinção humana: por toda parte, foi preciso se dar conta, gradual e logo repentinamente, de que o mundo já acabou. Pinçando desde os manifestos pós-midiáticos dos anos 1980 e as perspectivas mais risíveis sobre o fim da história nos 1990, até predições científico-ficcionais diversas e suas limitações a um “realismo capitalista” nos anos 2000 e 2010, inclusas aí também as teses recentes e algo refinadas (apesar de profundamente divergentes entre si) de Moynihan, Wallace-Wells ou Kopenawa, o cinema, a pintura, a dança e a literatura reverberaram essa certeza de um porvir apocalíptico. Hoje, noções atmosféricas sobre uma crise generalizada chegam a saturar os textos expositivos de museus e bienais com clichês confortáveis e ameaças moles, como se coubesse a essas mídias institucionais qualquer papel de relevo na hecatombe que nos espera — como se os colapsólogos estivessem todos agora jogando as mãos ao alto e se perguntando o que têm a dizer os artistas e curadores, esses heróicos sustentáculos da Terra.

A música, entretanto, permanece estranhamente alheia a esse contexto, a essas pretensões. Ela ou se atrapalha para juntar os cacos de uma posição crítica e propositiva politicamente que transpareça no seu programa de temas normalmente hiper-abstratos, ou busca renegar seu próprio arrastamento para com as outras artes, convencida de que o fim do mundo não deve chegar para si — para os outros, sim, mas para os outros apenas. Parte desse alheamento pode ser explicado pela própria gênese da música enquanto campo, separada como foi no Quadrivium (e antes dele, em noções gregas transversais como beleza, técnica, teoria, catarse e erotismo) das ars mechanicae das guildas de artesãos medievais. Para além dessa origem histórica, em conexão mais íntima com a matemática pura e a objetividade das formas ideais que com a construção de plasticidades práticas e prazeres perceptivos, a música também parece se direcionar a uma auto-sustentação produtiva que a distingue em definitivo do fracasso econômico e moral das outras artes. Não parece haver espaço para o apocalipse das artes na música porque a música, tanto em suas vertentes institucionais quanto nas mercadológicas, ainda vai muito bem, obrigado, no que se refere à sua viabilidade, ou ao fluxo de capital que a baliza e estimula.

Outro fator distancia a música dos debates contemporâneos sobre o fim do mundo não por mérito, mas por falta: sua total inaptidão (e inapetência) para a representação homológica e a frutificação imediata. Quer dizer, o que pode um som nesse contexto de desfazimento de tudo o que conhecemos? Se o cinema e a pintura produzem imagens de um futuro outro, que permitam saídas novas para o aniquilamento, através da maleabilidade dos sentidos; se a literatura e o teatro simulam gramáticas valorativas atreladas a comportamentos, eventos, e trajetórias, de modo a retrabalhá-los intuitivamente; se a arquitetura e a dança desenham ambiências e paisagens a partir dos gestos humanos, revelando sua profunda potência executória,… A música se limita a evocar módulos rítmicos e frequências pulsatórias que, quando muito, fabricam sensações terapêuticas, ou então definem ciclos temporais transcendentes, que ao alto nos escapam, e aos quais podemos apenas contemplar extasiados. Mesmo se analisamos, como Attali ou Tomlimson, a música enquanto tecnologia antropológica, que emerge antes da linguagem e epitomiza a cultura, a transmissão de hereditariedade e a organização coletiva de padrões mnemônicos, ela ainda assim fica aquém das outras artes, pois parece então incontrolável, um vetor resultante de ecologias evolutivas complexas e agenciamentos não-lineares, mais do que uma ferramenta intencional para a lida com qualquer coisa, quanto mais uma coisa tão multiforme quanto a ruína geral.

Proponho, porém, que a música tem um atributo especial para a metabolização do apocalipse, que permanece apenas latente nos seus usos até aqui, e que pode nos abrir ao porte de um otimismo quase esquizofrênico como arma contra as apologéticas da queda correntes. É que a música postula, em comparação com as outras artes, maior proximidade entre o tempo catastrófico e o tempo messiânico, daquele exato modo que sugeriram algumas teologias radicais. “Apocalipse”, afinal, significa apenas “revelação”, e as escatologias monoteístas propõem mesmo essa renovação carismática a partir do julgamento final e da passagem à nova época. No pensamento cristão heterodoxo de Teilhard de Chardin, por exemplo, o fim do mundo é chamado de “Ponto Ômega”, estágio da história em que uma “noosfera” emergiria da integração de inteligências técnicas e biológicas, em uma espécie de cisão psicozóica com a natureza. No protestantismo existencialista de Bultmann, como no marxismo cabalístico de Benjamin, o apocalipse não é um acontecimento cósmico mas um desvelamento contínuo, minúsculo, retroativo, da abertura extrema da vida pelos seres que a comungam.

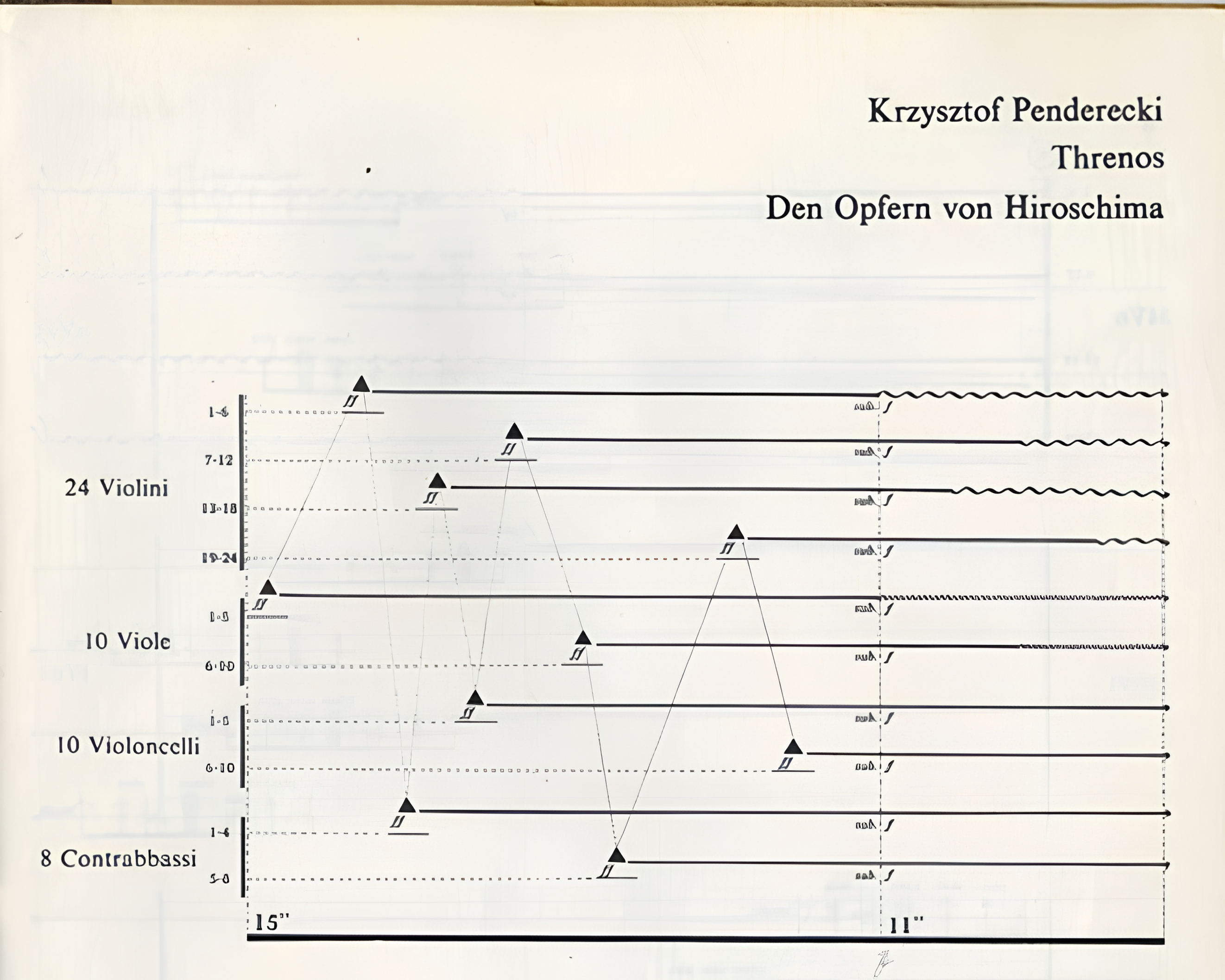

A música talvez esteja moldada à perfeição para esse entendimento mais holístico do fim do mundo — isto é, para sua aceitação. Ainda que não saiba endereçar ou atrasar o fim, ela é, afinal, a única arte amplamente indicada para os funerais. Com efeito, uma década depois da bomba atômica, Krzysztof Penderecki conceberia uma das peças mais claustrofóbicas do cânone ocidental, “Threnos: Den Opfern von Hiroshima”, um estudo de dissonância integral em textura e volume, como reação direta à tragédia japonesa. Conflitos modernos e genocídios também já foram amplamente eulogizados, como na cantata de Schoenberg para as vítimas do holocausto ou na sinfonia de Shostakovich sobre o cerco a Leningrado. Isso para não falar da música pop e sua excitabilidade à cultura material, sua desobstrução metafísica para esse mesmo campo apofântico onde decorre, em ato, o desastre. O crítico Evan Eisenberg escreveu certa vez que o rock seria o equivalente musical a um acidente automobilístico; no mesmo sentido, podemos pensar o quão profundamente conectadas não estão as subculturas musicais dos últimos cinquenta anos com, por exemplo, a crise da AIDS ou o atentado às Torres Gêmeas.

É como se a música pudesse envolver de certa beleza o massacre. Afinal é ela que vem ao socorro quando as palavras faltam, preenchendo o vazio negativo do luto com o vazio positivo do inefável e permitindo uma estetização minimamente honrosa da morte real e total, que em outras artes se veria trivializada. Tocam-se os violinos enquanto o barco afunda, e por esses violinos o naufrágio é redimido. Em diversas ocasiões, a música se prestou assim ao esboço de um apocalipse incorpóreo e amoral, ou de uma catástrofe que poderia se aproximar, animicamente e por suas próprias virtudes, da supra-realidade messiânica. Não coincidentemente, Olivier Messiaen compôs seu “Quatuor pour la fin du Temps” enquanto prisioneiro de guerra e a partir de uma leitura bíblica incomum, que lhe inspirou a visão de um anjo descendo a seus pés para anunciar a abolição do tempo em meio ao mistério divino. Nesse caso, o misticismo religioso do compositor abriria para ele, através de sua música, a imagem de um mundo sem causalidade, sem incompletude, plenificado, ainda que não levado a uma desaparição explosiva, como no apocalipse histórico. Defrontada então com o momento apocalíptico de facto, a música conseguiria, antes, transfigurar tudo que esse momento apocalíptico tem de desaparição explosiva em imagem de mundo sem causalidade, sem incompletude, plenificado, etc.

Quem melhor articulou essa relação entre escatologia, utopia, liturgia, e sonografia deve ter sido Ernst Bloch, o comunista fabulatório para quem os mitos, os sonhos e as fantasias seriam pré-aparências do mais-que-perfeito reino porvir (isto é, da sociedade comunista). As ideações religiosas do paraíso, os delírios estéticos surrealistas, os simbolismos rituais ancestrais, tudo isso não passaria de laboratório para que gérmens de processos e figuras próprios à utopia se antecipassem discretamente e nos impulsionassem fervilhantes até si. Nesse esquema de declarada “imanentização do eschaton”, parte-se do princípio inegociável de um futuro glorioso, para então traçar a engenharia reversa de nossos modos de ser como preparações efetivas para a vitória que se aproxima. A música, esse Além cifrado por manchas sonoras no tecido do Atual, se tornaria assim antídoto para a desesperança ou para a crença em uma catástrofe sem significado, pois seria evidência, ela mesma, de uma gradativa moldagem enteléquica da civilização para um estado de culminância absolutamente necessário, que sua transcendência ressoante faria antever. Não é que a música persuada, controle, ou mitigue o apocalipse como as outras artes tentam fazer, então, nem que ela se distancie por descuido do debate que esse apocalipse impõe. O que a música pode fazer de melhor, o que ela de fato faz, é ensinar uma resignação eufórica ou uma confiança cega em que o apocalipse seja, na verdade, fosforescente, mesmo nos seus aspectos mais absurdamente trágicos.

Talvez nos próximos anos a música seja forçada a uma entrada nesses discursos apocalípticos dos quais, estimo (e indago, e sugiro, e suplico), já estamos todos cansados. Há um fim do mundo interno aos sons e suas proporções que parece ocorrer nas bordas do musical sem que se perceba do seu centro, e que corrói a música de fora para dentro. Essas mudanças promovem à arte sonora um desafio crucial, exigindo dela a mesma ansiedade escatológica comezinha. Considere, por exemplo, os experimentos que têm sido feitos em transmissão acústica entre agentes conversacionais não-humanos, ou as rádios de plataformas de escuta repletas de canções gravadas por inteligências artificiais generativas. Considere a música de infraestrutura, que não atende mais à obrigatoriedade de consumo e apreciação, nem faz mais interface entre artista e audiência, mas preenche espaços fabris limítrofes, arquiva interações nunca-testemunhadas, ou serve de arma de dispersão de protestos e tortura prisional. Esses desertos internos da música — ou, por enquanto, só do som — crescem ao redor dela e lentamente a devoram. Até lá, entretanto, caberá à música o cargo mais confortável do apocalipse, que sempre a coube, por óbvio: o de trombeta. Caberá a ela anunciar, uma a uma, as unções, e confortar os enfermos ao confirmar que há algo os esperando do outro lado, pois que no fim do mundo está, como em uma melodia enovelada, seu início.

Imagem: Krzysztof Penderecki, Threnos: Den Opfern von Hiroshima, partitura. © Schott Music GmbH & Co. KG

Rômulo Moraes é um escritor, artista sonoro e pesquisador brasileiro. Doutorando em Etnomusicologia na CUNY Graduate Center com uma bolsa Fulbright/CAPES, é Mestre em Cultura e Comunicação pela UFRJ. Autor de “A fauna e a espuma” [7letras, 2023] e “Casulos” [Kotter, 2019], leciona no Bard College, Brooklyn College, Queens College, e na New Centre for Research & Practice, e seus ensaios e críticas já foram publicados em revistas como e-flux, The Wire, The Brooklyn Rail, Aquarium Drunkard e The Whitney Review, entre outras. Atualmente, interessa-se pelas fenomenologias da imaginação, o entrelaçamento do pop com o experimental, as cosmopoéticas do garimpo e o conceito de "vibe" como categoria estética.

Este texto foi escrito em português do Brasil.