Um certo cinema:

Algumas notas sobre Estado de Espírito, de Mariana Caló e Francisco Queimadela

«O cinema existe para emancipar a noite»1, escrevi num poema há muitos anos. Perdoem-me o recurso à autocitação, mas este verso visitou-me, vindo do repositório comum de cintilações que existe em cada leitor de poesia, assim que imergi em Estado de Espírito, ampla apresentação dos 15 anos de trabalho da dupla Mariana Caló e Francisco Queimadela na Galeria Municipal do Porto com curadoria de João Laia.

Reunindo obras previamente apresentadas e trabalhos inéditos da dupla, combinando o filme, a fotografia, o desenho e a escultura, o que Estado de Espírito instaura, nos mil metros quadrados do piso 0 da Galeria Municipal, é cinema, ou pelo menos um certo cinema — a que se reconhece a interpenetração com uma certa poesia que vai muito além da invocação ou da écfrase, antes operando sobre a construção da imagem e da memória.2

No escuro da sala, iluminada quase só pelos ecrãs dos filmes e pelas caixas de luz de algumas peças, com filtros vermelhos nas janelas a tingir a tarde exterior, reconheci a emoção que tantas vezes procuro em salas de cinema, e a que só por leviandade ou pudor chamaria escapismo. É antes a certeza de aceder a um tempo outro, emancipado, avesso ao constrangimento do relógio ou dos afazeres diários, livre do jugo exausto da moral e dos biorritmos urbanos.

Precisamente, em Estado de Espírito somos incitados a habitar um tempo montado e re-ritualizado de modo a espelhar a dança cósmica do sol e da lua, o ciclo imemorial das estações, do trabalho no campo, das festas e ritos comunitários, o labor diário da alimentação no seio da família e da casa.

Se este resgate, para o espaço da galeria, de uma temporalidade natural é a admissão de uma derrota ou de uma inversão — já não é a obediência ao arco do sol ou às estações, mas sim a insónia do capitalismo 24/7 que parece ser-nos imanente —, Caló e Queimadela encenam-no com um efeito encantatório, convidando-nos a rememorar o espanto do primeiro olhar, acedendo à memória somática de ritos e fluências ancestrais, a uma noite inicial de que o uso totalitário da tecnologia veio desconectar-nos. Não por acaso a criança, com as suas caretas, brincadeiras e inquirições, desafia-nos a acompanhá-la em vários momentos que constituem para ela experiências iniciáticas e para nós, se tivermos sorte, oportunidade de religação.

Recordando o calor e o mistério dos pequenos gestos diários, sugerindo contiguidades entre o humano e o animal, entre o quotidiano doméstico e a vertigem do tempo histórico, sobrepondo a linguagem elementar da água, da pedra, do fogo e da vegetação à linguagem humana de espelhos, sinos e utensílios, Caló e Queimadela reanimam a vitalidade ancestral de que o nosso corpo guarda ainda memória, a sua pertença aos ritmos da terra, mas esta reintegração harmónica não deixa de nos inquietar.

De facto, é a dada altura como se a terra, a água e as ínfimas formas de vida que nelas se albergam nos devolvessem o olhar. Pedras, pequenas manchas de bolor, flores e insectos transfiguram-se, vocalizações de origem incerta agigantam-se, a estranheza torna-se por vezes intolerável. Pela contemplação demorada, se abraçarmos este inquietante animismo, percebemos que a estranheza é mútua, e o que a natureza reflecte é afinal o nosso próprio rosto.

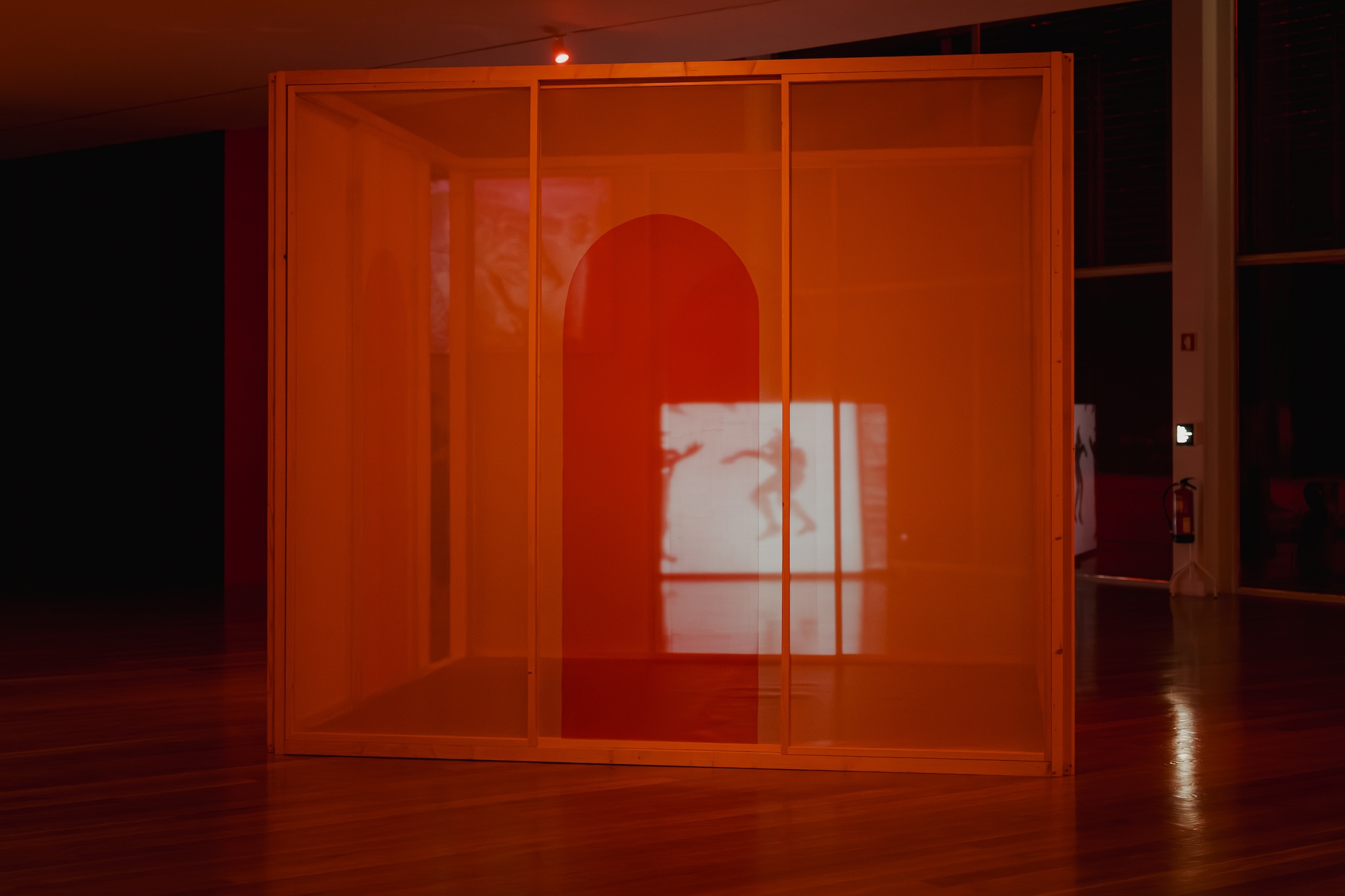

Estas fantasmagorias do humano de que toda a natureza é suspeita é reforçada por focos de luz que se movimentam pelo espaço, recortando sombras e véus sobre as obras — além do vídeo e da fotografia, desenhos e escultura mais ou menos orgânicos, mais ou menos anatómicos — e sobre os outros vultos com que nos vamos cruzando na noite da Galeria. A sombra, a seda, o véu parecem-me, aliás, importantes chaves de leitura do trabalho de Caló e Queimadela, e surgem desde logo em Sala de memória para corpo radial, uma estrutura de madeira e seda que, no início do percurso expositivo, impõe ao nosso olhar um filtro sensível, rubro, carnal.

Se hoje filmamos e fotografamos tudo, mas desprovidos de cinema — quer dizer, esquecidos da nossa noite interior —, a dupla parece recusar a beleza lisa, a aparência sem segredo. Não serão aqui totalmente extemporâneas as reflexões de Agamben sobre a nudez, na medida em que nos permitem ler o trabalho de Caló e Queimadela à luz da recuperação de um dispositivo teológico que reclama para a matéria a velatura da graça, por oposição ao mero funcionalismo da vida nua, despojada de toda a veste simbólica.3 Estaríamos aqui, então, perante um gesto de re-envolvência ou re-velação do mistério, de recriação de um jogo primordial entre luz e sombra, ou ainda, retomando o poema com que abro o texto, da construção de um cinema onde seja possível «amar os corpos em flor».

Mariana Caló e Francisco Queimadela, Estado de Espírito. Vistas da exposição na Galeria Municipal do Porto, 2025. Fotos: Dinis Santos e Sérgio Monteiro. Cortesia Galeria Municipal do Porto.

- Verso do poema “(Je, tu, il, elle)”, do meu livro Tão Bela Como Qualquer Rapaz, de 2017.

- São muitos os estudos sobre as formas de intermedialidade entre cinema e poesia, que não cabe aqui aprofundar. No contexto português, importa referir O Cinema da Poesia, de Rosa Maria Martelo (Documenta, 2012), em que me baseio para estas breves reflexões.

- Cf. Giorgio Agamben, Nudez, Relógio d’Água, 2010.